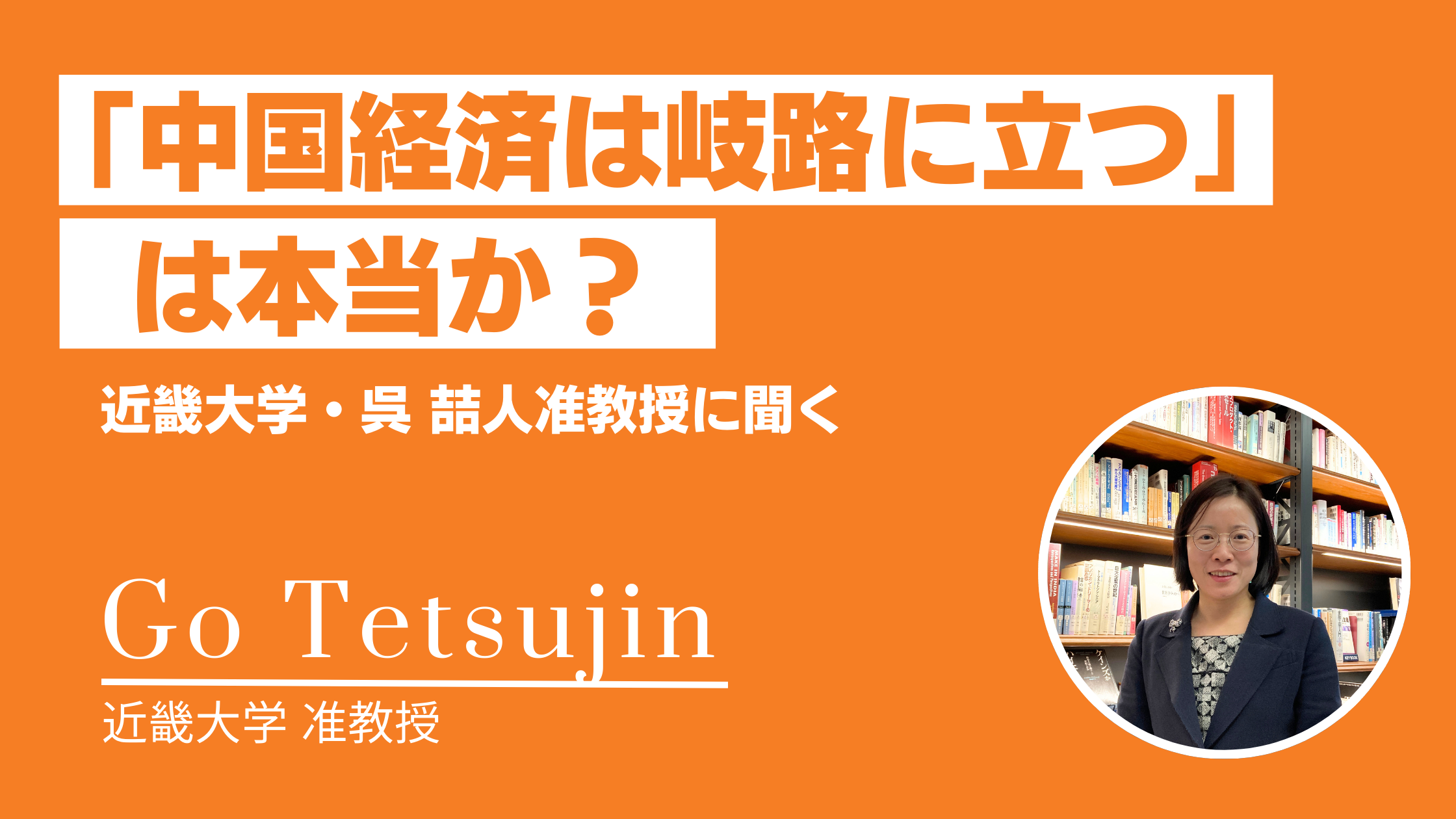

「2桁成長が当たり前の時代」は終わった

―新聞やテレビのニュースで「中国経済の調子がよくない」と聞くことが多くなりました。呉先生は研究者として、また中国出身者として長年、中国経済をウォッチされていますが、実際のところ中国経済はいま、どのような感じなのでしょう。

かつての勢いは見られませんね。全体的に見て、正直あまりよくありません。

ただし、誤解しないで欲しいのは消費、生産、投資のすべてが伸びている点です。「悪い」と言われたらマイナス成長をイメージしがちですが、決してそうではありません。

たとえば、実質GDP(物価変動を考慮したもの)の2023年の伸び率は5.2%でした。2024年も5%の成長はほぼ実現できると見られています。日本や欧米と比べると成長率自体は依然として高い。

また、消費(社会消費財小売総額)も低迷しているものの、マイナスではありません。生産に直結する固定資産投資(農家を除く)も3%近くの伸びを示しています。

いずれにしろ、「2桁成長が当たり前の時代」が長く続いたので、「悪い」と言われるようになるのはしかたがないでしょう。

最初に「かつての勢いは見られない」と言いましたが、今の中国はこれに尽きる、と思います。

―街の様子はどうでしょう。

北京や上海ではブランドを扱う店舗が減って、代わりに「質も値段も納得できる」店が増えています。

1年で20%以上も消費が伸びたこともありましたが(2008年)、いまは2桁に届くようなことはありません。

その分、消費意欲は減退しています。

実際、以前ほど中国の人たちはブランド品を求めなくなっています。

代わりに身の丈に合ったものを購入する傾向が強まっています。

―そもそも、どうして中国経済は勢いをなくしたのでしょうか。よく言われるのは「不動産バブルが弾けたから」というものですが……。

2000年から2013年にかけては15~30%も不動産開発は成長していました。

不動産開発が経済成長をけん引したことは間違いありません。

ところが一転して、2022年からはずっとマイナスです。

不動産関連は直接・間接合わせて中国経済の2割を占めるともいわれます。

それがマイナスに転じたのですから、大きな影響が出て当然でしょうね。

おっしゃるように「バブルが弾けた」と言っていい状況です。

もっとも、不動産市場が異常な状態で「バブルだ」という認識は中央政府・地方政府ともに持っていました。

ソフトランディングさせるための施策も打っていたんです。

しかし、コロナ禍に見舞われ、ソフトランディングにお金が回せなくなってしまいました。

また、大規模なロックダウンを実施したので、多くのお店の経営が苦しくなりました。

商業施設の需要は下がる一方。

先行き不安になり、一気にバブルが弾けた、というのが実際のところなのです。

貿易の伸びも鈍るが、個別企業では急成長のところも

不動産以外にも勢いをなくした要因はあって、それは貿易に現れています。

2023年、中国の輸出入総額は5%のマイナスだったんです。

2024年は持ち直していますが、輸出・輸入ともにかつてほどの伸びを示さなくなっています。

―なぜ、貿易は伸びなくなったのですか。

まず、労働者の賃金が上昇したのが大きいですね。

加えて、環境規制なども厳しくなって企業の運営コストが増加しました。

結果、生産拠点をベトナムなど海外に移転する中国企業が急増したのです。

海外移転は中国企業に限ってのことではなく、日本や欧米企業の生産拠点の「中国離れ」も急速に進んでいます。

これらにはリスクヘッジの面もあります。

ご存じのように1期目のトランプ政権の際、中国からの輸入品に25%の追加関税が賦課されました。

トランプ政権の2期目では、さらなる追加関税が付加されるのは確実です。

これに対応するには、中国以外の国に工場を移すしかないというわけです。

―となると、ますます貿易の勢いは鈍りますね。

そう思います。

ただし、勢いが落ちただけであって成長が止まったわけではありません。

また、個別に見ていけば、成長する企業はこれからどんどん増えていくでしょう。

最近、ホンダと日産の経営統合が報じられましたが、その要因の一つがEV(電気自動車)の開発競争の激化です。

EVといえばイーロン・マスク氏が率いるテスラが有名ですよね。

実は、世界第2位のEVメーカーは中国のBYDで、2023年の販売シェアはテスラの19.3%に対してBYDは16.0%。

BYDがテスラを猛追しているんです。

ちなみに、ベスト10のなかに中国メーカーは5社も入ります。

日本メーカーは1社もありません。

他にも再生エネルギーの分野で中国は強く、太陽光パネルのTOP5はすべて中国メーカーです。

風力発電関連もTOP5のうち4社は中国メーカーが占めています。

中国企業といえば労働集約型産業というイメージが強かったと思いますが、いまは様変わりしています。

今後はAIをはじめとしたIT関連で、世界に存在感を示す企業も出てくるでしょう。

高品質のものを、適正な価格で提供できる企業が生き残る

―かつては技術力で日本の企業が中国企業を凌駕していましたが、「うかうかしていられない」という状況になったわけですね。

まさにそのとおりで、中国では優秀な人材も育っています。

論文の数や質が、日本を上回る分野も多い。

「うかうかしていられない」どころか、日本の企業には「戦略の変更が迫られている」といったほうがいいでしょう。

資生堂といえば中国女性憧れの化粧品のトップ・ブランドでした。

その資生堂が中国市場で苦戦しているのはご存じですか?

理由は中国メーカーの化粧品の質が上がったためです。

値段も手ごろ。消費者は身の丈に合ったものを購入するようになっていますから、ブランド力だけで売れなくなるのは当然ですよね。

「爆買い」がさかんに言われたとき、飛ぶように売れた炊飯器も、いまはみな「メイド・イン・ジャパン」ではなく中国メーカーの製品を買うようになっています。

―日本企業は質、価格といった本質的なところを見直すべき、ということでしょうか。

そう思います。実際、質と価格で中国の人たちの心をつかみ成功している日本企業は多くあります。

たとえば、レストランチェーンの「サイゼリア」や、回転ずしの「スシロー」などで、日本と変わらない高品質のものを、適正な価格で提供して支持を得ているのです。

中国が巨大市場であることは間違いありません。

成長を続けるのも確かです。一般の人が、中国をテーマに投資するなら、こういった「高品質のものを、適正な価格で提供できる企業」を選ぶべきでしょう。

日本にはまだまだ「中国で勝てる会社」はあると思います。