太陽光発電投資とは?

脱炭素の動きや排ガス規制など、環境関連の規制は厳しさを増しています。

今後もこの動きは加速すると見込まれます。

太陽光発電については、政府が推し進めたFIT制度(固定価格買取制度)の後押しもあり、個人投資家の間でもクリーンエネルギーを利用した投資に注目が集まってきています。

まずは太陽光発電の基本を確認しましょう。

太陽光発電とは、太陽のエネルギーを太陽電池(半導体素子)によって直接電気に変換する発電方法です。

住宅街を歩いていると住宅の屋根にソーラーパネルを見かけると思いますが、現在では個人宅にも太陽光発電の導入が広がっています。

太陽光発電は再生可能エネルギーの中でも導入規模が大きく、2024年末時点の累計は約1億kW(100GWdc、推計)に達しています。

エネルギー源として太陽光を用いており、設置する地域に制限がないため、導入しやすい特徴があります。

また、蓄電システムを併用することで、災害時などで非常用電源として使うこともできます。

参考|資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの導入状況」

投資対象:土地付き・屋根上・産業用など

太陽光発電投資にはいくつかのタイプがあり、発電設備をどこに設置するかによって収益性やリスクが変わります。

▶ 主な投資対象の種類

- 土地付き太陽光発電(野立て)

・未利用地や山林などに発電設備を設置

・初期費用は高めだが、広い面積で高出力が可能

・発電量が安定しやすく、投資として人気 - 屋根上太陽光(住宅・商業施設の屋根)

・自宅や店舗の屋根に設置し、売電・自家消費

・スペースに限りがあるため出力は小さめ

・自家消費型の節電・電気代削減目的が主流 - 産業用太陽光発電(50kW以上)

・工場や倉庫の屋根・大規模な土地に設置

・設備容量が大きく、収益性が高い

・法人向けの節税・資産運用に活用されることが多い

投資初心者には、管理の手間が少ない「土地付きの分譲型太陽光発電」が比較的始めやすい選択肢です。

自分の資金力や目標利回りに応じて、最適なタイプを選ぶことが重要です。

家庭用太陽光発電との違い

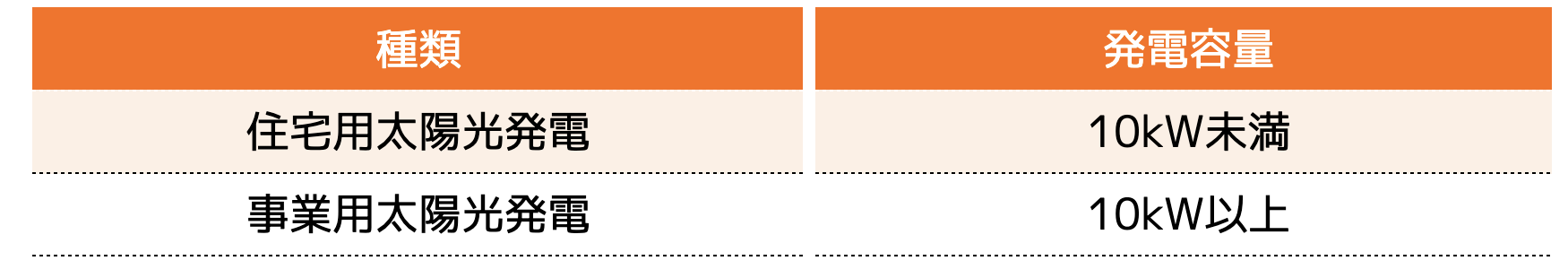

太陽光発電投資と住宅用太陽光発電には、違いがあります。

まず、一般の家庭の屋根に載せる太陽光発電と投資用の太陽光発電は発電容量が違ってきます。

発電容量の違いは、以下の通りです。

住宅用太陽光発電と事業用太陽光発電の仕組みが大きく異なるわけではないのですが、太陽光発電パネルの設置面積が大きく異なります。

住宅用太陽光発電は、屋根に太陽光パネルを設置し、生活で電気を使用しつつ余剰分を売電する形です。

一方で、太陽光発電投資の場合には、広い土地を用意し、大量の電気を作り出し、電気のほとんどを売電するという形です。

つまり、収益の額が大きく異なってきます。

太陽光発電投資で利益が出る仕組みとは

太陽光発電投資とは、太陽光発電設備でつくった電気を電力会社に売却し、その売電収入を投資家が得る仕組みです。

太陽光発電には太陽光パネルを設置する土地が必要であるため、不動産投資と似ているように考えられる場合があります。

ただし、不動産投資のような空室リスクはなく、晴れていれば発電・売電できるため、安定的にリターンを得られます。

太陽光発電では、晴天の多い地域に設置するほど発電量が増え、投資効率が高まる傾向があります。

売電制度(FIT制度)の概要

太陽光発電投資の収益の柱となるのが、「売電制度」、正式には固定価格買取制度(FIT制度)です。

この制度は、再生可能エネルギーで発電した電力を、一定期間・固定価格で電力会社が買い取ってくれる仕組みです。

たとえば、20年間にわたって1kWhあたり〇円で売れるという契約が最初に結ばれるため、収益が見通しやすくなります。

調達価格(FIT)/基準価格(FIP)は年度ごとに設定されるため、最新年度の価格を明示してください。

・買取期間:20年間(10kW以上の設備の場合)

・買取価格:導入時に決定し、期間中は固定

・対象:再生可能エネルギー(太陽光・風力など)

この制度のおかげで、太陽光発電投資は「ローリスク・ミドルリターン」として注目されるようになりました。

ただし、FIT制度は年々買取価格が下がっているため、タイミングも重要な要素です。

FIT制度の買取期間終了後はどうなる?

20年(または10年)の買取期間が終了した後はどうなってしまうのでしょうか?

資源エネルギー庁の回答によれば、買取期間終了後は、引き続き小売電気事業者と有償の売電契約を結ぶ、自家消費を拡大する、等の選択肢があります。

どの小売事業者とも契約しない場合に限り、一般送配電事業者が例外的・一時的な受け皿として無償引受けを行います。

売電先が見つからない場合に限り、一般送配電事業者が一時的に無償引受けを行う仕組みです。

参考|資源エネルギー庁

2022年4月スタートの「FIP制度」と具体的なメリットは?

FIP制度は、2020年6月に導入が決定され、2022年4月から運用が始まりました。

これは、それまでのFIT制度(固定価格買取制度)が抱えていた「国民負担(再エネ賦課金)の増大」などの課題を解消するために導入された仕組みです。

FIPとは「Feed-in Premium(フィードイン・プレミアム)」の略称で、欧州を中心にすでに採用されている制度です。

FIT制度が固定価格での買い取りだったのに対し、FIP制度では市場価格に「一定の上乗せ(プレミアム)」を加えて収益を得る方式となります。

FIP制度はすでに開始されていますが、収益の見通しには従来以上に注意が必要です。

たとえばFIT制度だけの頃は、「年間でこのくらい発電すれば、〇円×20年でこれだけ収入になる」とシンプルに計算できました。

固定価格だったので、投資回収の予測が立てやすかったのです。

しかしFIP制度では、市場価格に応じて売電収入が変動します。

市場価格が下がれば収益も減りますし、逆に価格が高騰すれば収益が増える可能性もあります。

つまり、従来のように「発電量=収益額」が自動的に決まるわけではなく、電力市場の動きを見ながら計画する必要があるのです。

そのため、FIP制度のもとで安定的に利益を確保するには、発電量だけでなく市場価格の変動を考慮したシミュレーションやリスク管理が不可欠です。

FIT制度が変わることによる太陽光発電投資の影響

020年度からFIT制度のルールが変わり、太陽光発電投資では制度区分ごとの条件に注意が必要です。

主な変更点は以下の通りです。

→「地域活用要件」として、自家消費を30%以上確保することなどが条件となり、余剰売電のみFITが適用されます(営農型の一部例外あり)

(2)50kW以上250kW未満の高圧発電の場合

→それまでと同じく全量売電できます。

(3)250kW以上発電する場合

→入札制で売電価格が決まります。

さらに、直近の公表ではFIP制度でも250kW以上(屋根設置は免除)が入札対象となっています。

FIT側でも入札区分は存続しており、毎年度の経産省告示に従う必要があります。

このように、以前は「発電した電気はすべて売電可能」というシンプルな仕組みでしたが、現在は規模に応じて自家消費や入札参加などの条件が付与される仕組みに変わっています。

(1)10kW以上50kW未満の低圧は自家消費が必要に

10kW以上50kW未満の事業用低圧設備は、2020年度から「地域活用要件」を満たすことがFIT新規認定の条件になりました。

具体的には、自家消費率30%以上の確保や、自立運転機能を備え災害時に活用できることなどが求められます。

従来は発電した電気をすべて売電できましたが、現在は一定割合を自家消費した上で残りのみを売電する仕組みに変わっています。

ただし、10kW以上50kW未満でも「ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)」の場合は例外があり、以下の要件を満たせば全量売電が可能です。

・10年間の一時転用が認められる

ソーラーシェアリングとは、農地で作物を育てながら太陽光発電を行うものです。

ただし、10年間の一時転用は、農林水産省が定めた水準を満たす必要があり、厳しい条件になっています。

通常の太陽光発電投資であれば、自家消費率30%以上を満たす仕組みを検討する必要があります。

(2)50kW以上の高圧なら全量売電が可能

新しいFIT制度の仕組みでも太陽光発電投資で利益を出すには、50kW以上の高圧で発電すれば、全量売電が可能です。

太陽光発電は、規模が大きくなるほど1kWあたりの単価が下がっていくため、初期費用がかかりますが、大規模な太陽光発電をできるようにするといいでしょう。

ただし、50kW以上の設備を管理するのにはコストがかかることも知っておく必要があります。

キュービクルの設置や電気主任技術者の選任が必要となります。

キュービクルとは、正式には「キュービクル式高圧受電設備」と呼ばれる、受電・変圧設備です。

低圧での発電に比べて、手間と費用がかかりますが、発電したすべてを売電できるメリットがあります。

(3)250kW以上の太陽光発電は入札に

250kW以上の大きな発電の際には、入札が必要になっています。

入札制度とは、安く売電価格を提示した事業案件から順に落札できる仕組みです。

太陽光発電で発生した電気を売るためには、入札のための売電価格を安くする必要が出てきています。

太陽光発電で作った電気の受け入れ容量には制限があり、落札価格が入札されるまで収入が決まらないという難しさがあります。

つまりこれまでのFIT制度よりも、買取単価が大幅に下がってしまうこともあるのです。

太陽光発電に投資する4つのメリット

太陽光発電への投資には以下の4つのメリットがあります。

それぞれのメリットについて詳しく解説しましょう。

(2)景気に影響されない

(3)節税できる

(4)面倒な作業は不要

(1)利回りが高い

太陽光発電投資は利回りの良い商品が多いのが特徴です。

表面利回りが10%を超える物件もあります。

太陽光発電投資を始めるのに土地を購入して、システムと設備の設置が必要になるのですが、これらの費用を含めても利回りは高いと言えます。

また、FIT制度によって、20年間はずっと同じ売電価格で電力を売り続けられるため、将来の収益を高い精度で予測できるのもメリットです。

高い利回りを20年間ずっと維持し続けられるため、多くの収益を得られるでしょう。

(2)景気に左右されない

太陽光発電の収益は、テナント需要や家賃相場のように景気変動に左右されにくく、日射量×発電性能と売電単価でおおむね決まります。

とくにFIT(固定価格買取制度)の対象設備では、導入年度に決まった単価が原則として買取期間中は固定のため、景気後退局面でも売電収入の見通しを立てやすいのが利点です。

需要が落ち込んで消費が弱くなっても、「空室」や「賃料下落」といった直接的な打撃を受けにくい点は、不動産や店舗ビジネスと比べた強みと言えます。

※もっとも、出力抑制や制度・税制変更、金利上昇による資金調達コスト、部材・メンテ費の変動などの影響は受け得るため、リスク把握と対策は必要です。

(3)節税できる

太陽光発電投資を始めることで節税できるケースがあります。

ただし、売電する方法や発電所の容量により、適用できる節税制度は異なる点には気をつけましょう。

例えば、減価償却や特別償却を適用できるため、税金を抑えることができます。

システム導入時にかかった費用について消費税還付を受けることも可能です。

また、太陽光発電の設備の設置費用やメンテナンス費用、パワーコンディショナーの電気代などは経費計上できます。

(4)面倒な作業は不要

太陽光発電投資を始めるのに特に面倒な作業は必要ありません。

最初に設置をしてしまえば、後は年に数回清掃を行い、定期点検をするだけ。

また、基本的に太陽光発電の維持は管理会社に任せる人がたくさんいます。

管理会社が日々のメンテナンスをしてくれるため、すべてを任せられるのです。

自分で毎日データをチェックして、異変に気がついたときには管理会社に伝えれば、すぐに現地までスタッフを派遣して対応してくれます。

太陽光発電に投資する4つのデメリット

太陽光発電に投資するデメリットは以下の通りです。

デメリットについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。

(2)天災により被害が生じる可能性がある

(3)出力抑制による影響を受けることがある

(4)土地の状態によってはメンテナンス費用が高くなる

(1)天候の影響を受ける

天気が悪くなれば太陽光発電の最大出力が出せなくなります。

効率的に太陽光発電をするためには、気温や気候がベストの状態を維持する必要があるからです。

例えば、気候変動の影響を受けて例年よりも雨の日が続くようなことがあれば、売電量が減ってしまいます。

ただし、年間を通してみると発電量にあまり違いがないのが太陽光発電の特徴です。

そのため、よほど天候に大きな変化がない限りは、安定して売電量を維持できます。

(2)天災により被害が生じる可能性がある

太陽光発電は天災により被害が生じるケースがあるため注意しなければいけません。

地震や台風、大雪、津波などの影響を受けます。

また、大雨で浸水して設備が壊れるケースもあるのです。

あるいは、強風によって設備の一部が吹き飛ばされることもあります。

設備の一部が吹き飛んで周囲の民家に被害をもたらし、損害賠償請求を問われるリスクもあるため注意しましょう。

(3)出力抑制による影響を受けることがある

太陽光発電は出力抑制の影響を受けるケースがあります。

電力会社は電気の需要と供給のバランスを維持する必要があり、電力の供給過多を避けるために出力抑制することがあるからです。

電力の供給過多が起きると電気の需給バランスが崩れてしまい、変電所が影響を受ける恐れがあります。

電気が逆流して大停電を引き起こすこともあるため、発電量を調整するために出力抑制が実施されます。

エリアや電力会社、設備容量によって、出力抑制の対象になるかどうかが決まります。

事前に出力抑制の対象になるか確認しておきましょう。

(4)土地の状態によっては費用が高くなる

太陽光発電を行う土地の状況によっては、費用が高くなるケースがあります。

例えば、雑草が生えやすいエリアの場合は、雑草対策のために費用がかかるでしょう。

農地に太陽光発電を設置したい場合は、農地転用費用がかかります。

木や石などが邪魔になる場合は、砕石や伐採の費用が発生するのです。

土地を選ぶ際には費用に影響を与える要素がないか、チェックしておきましょう。

太陽光発電投資セミナーでさらに知識をつけよう

ここまでメリット・デメリットをまとめましたが、いかがでしょうか?

太陽光発電投資は安定的な収入も見込め、魅力的な投資の一つですよね。

しかし、実際に取り組もうと思うと運用後の出口戦略なども気になるところだと思います。

ココザスでは、これから太陽光発電投資を始められる方に向け、基礎知識が学べる無料セミナーを開催しています。

メリット・デメリットなどの比較はもちろん、下記事項も学ぶことができます。

・物件選定のポイントが分かる

・翌年の還付金の仕組みが分かる

セミナー後は、コンサルタントに不明点を聞くこともできるため、太陽光発電投資に対する知識がぐっと身に付けることができます。

1分で参加申し込みできますので、まずは開催日程をチェックしてみてください。

太陽光発電への投資を成功させる3つのコツ

太陽光発電への投資を成功させたいならば、以下のコツを意識しましょう。

(2)事前に多くの情報を集めておく

(3)保険に加入しておく

(1)あえて中古物件を選ぶという選択もあり

太陽光発電の投資を始める際には、新規に設置することにこだわる必要はありません。

中古物件の方が利回りが良くなるケースがあるためです。

中古物件は過去の売電単価で太陽光発電を始められます。

基本的に古い物件は高い売電単価が設定されており、新規物件よりも利回りが良いです。

また、中古物件であれば、これまでの稼働実績があり、将来の発電量をシミュレーションしやすくなります。

(2)事前に多くの情報を集めておく

太陽光発電投資の物件を選ぶ際には多くの情報を集めておきましょう。

必ず現地を訪れて、周辺環境や日照条件などを確認しておくべきです。

説明を受けるだけではわからない点がたくさんあり、後悔しないためにも現地確認は重要になります。

現地の日照時間や気候など細かな点も調べておきましょう。

気象庁のホームページを活用すれば、過去の気象データが公開されています。

また、設備の盗難に遭う可能性もあるため、管理体制にも注目しましょう。

フェンスなどが設置されているか、監視機器や赤外線センサー等の監視機器が設置されているかを確認することが大切です。

(3)保険に加入しておく

自然災害によって設備が壊れるケースがあります。

そんな時のために、売電補償や自然災害補償などが用意されているか確認しましょう。

また、万が一のリスクに備えるために保険に加入することをおすすめします。

災害や盗難、出力抑制による損害を補償する保険もあるため、対象範囲を確認しましょう。

太陽光発電投資が減価償却で節税になる理由

まとめ

太陽光発電投資の仕組みについて解説してきました。

簡単に言うと、太陽光により電気を発電し、その電気を電力会社が買い取り、代金が投資家に支払われるという仕組みです。

家庭用の屋根上に設置する太陽光発電とは違い、投資用の太陽光発電パネルは面積が大きく

発電量の多くを売電できるため、収益差が生じます。

また、FIT制度(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)の適用により、安定的な収入が見込める投資です。

地球環境にも良く、投資手法としても将来性のある太陽光発電投資。

制度の変更などがありますが、中古物件の市場も高まってきておりまだまだ魅力のある投資商品の一つです。

ココザスでは無料で「太陽光発電投資セミナー」を開催しています。

オンラインでの開催となっていますので、お気軽に申し込みください。