ミニ株をおすすめしない6つの理由

なぜミニ株はおすすめしないと言われることがあるのでしょうか?

理由は以下の6つが挙げられます。

(2)約程タイミングが遅く、価格が読みにくい

(3)注文時に価格指定できない

(4)株主優待がもらえない

(5)売買のたびに手間がかかる

(6)取引できる銘柄や証券会社が限られる

それでは詳細を見ていきましょう。

(1)売買手数料が割高

ミニ株では取引ごとに手数料が発生し、少額投資では手数料率が相対的に高くなります。

例えば、5,000円の取引で55円の手数料がかかると、手数料率は約1.1%。

これが1,000円程度の取引になると、最低手数料の影響で5%を超えるケースもあります。

このように、金額が小さいほど手数料の“割合”が重くなってしまうのです。

通常の株式取引では、定額制や無料枠、ポイント還元が用意されている証券会社も多く、比較するとミニ株のほうがコストが重くなりやすい傾向があります。

とくに少額で取引を繰り返すほど、その分コスト負担が大きくなりがちです。

(2)約定タイミングが遅く、価格が読みにくい

ミニ株はリアルタイムで注文が通らず、1日1回の決まった時間にまとめて約定されることが一般的です。

このため、注文時の価格と実際の約定価格にズレが生じるリスクがあります。

とくに株価が大きく変動する場面では、思ったような価格で購入や売却ができない可能性を考えなければなりません。

価格の予測がつきにくく、売買のタイミングをコントロールしづらい点には注意が必要です。

(3)注文時に価格指定できない

ミニ株では多くの証券会社で指値注文が使えず、成行注文のみ対応となっています。

あらかじめ「この価格で買いたい」「この価格になったら売りたい」といった注文ができないため、価格を自分でコントロールしづらくなります。

希望価格での売買を重視する人にとっては、自由度の低さを感じる場面もあるでしょう。

(4)株主優待がもらえない

ミニ株は「単元未満株」の扱いとなるため、多くの企業で株主優待の対象外です。

たとえ100株を保有していても、単元株とはみなされず、優待が受けられないケースがほとんどとなっています。

株主優待を期待してミニ株を購入しても、特典が受けられない可能性がある点はあらかじめ把握しておきましょう。

(5)売買のたびに手間がかかる

ミニ株は銘柄選びから購入のタイミングまで、自分で判断してその都度取引を行う必要があります。

積み立てや分散を自動で進められる投資信託と違い、手間や時間がかかりやすい点はデメリットの一つです。

忙しい人や、投資の管理にあまり時間をかけたくない人にとっては、継続が負担に感じられることもあるでしょう。

(6)取引できる銘柄や証券会社が限られる

ミニ株では、購入できる銘柄の種類が証券会社ごとに制限されています。

例えば、新興企業やETFなどは対象外となっているケースも多く、全銘柄から自由に選べるわけではありません。

また、証券会社によってはミニ株サービス自体を提供していない場合があるため、「買いたい株が対象外」「普段使っている証券口座でミニ株が使えない」といったケースも考えられます。

希望どおりの取引ができない場面がある点は、ミニ株のデメリットといえるでしょう。

ミニ株をおすすめしない人の特徴チェックリスト

「おすすめしない理由」をふまえて、とくにミニ株が向いていない人の特徴を挙げていきます。

ご自身の投資スタイルと照らし合わせながら、当てはまる項目がないか確認してみてください。

(1)相場の動きを常にチェックしていたい人

細かなタイミングで売買を繰り返したい人には、ミニ株は不向きです。

ミニ株ではリアルタイム取引や指値注文ができず、自分のペースで売買しづらくなっています。

「今買いたい」「この価格で売りたい」をその場で実行できない状況がストレスになる可能性があります。

(2)企業との“つながり”を重視したい人

ミニ株では、議決権や株主優待といった権利が得られません。

単なる値上がり益だけでなく、「株主としての実感」や「企業とのつながり」を求める人には物足りなく感じる可能性があります。

(3)「簡単に儲かる」と思って始める人

「少額だから損しても平気」「安全に始められそう」といった安易なイメージで始める人には、ミニ株が合わない場合があります。

たとえ金額が小さくても、値動きに慣れていなければ、わずかな損失で「怖い」「向いていない」と感じてしまうこともあるためです。

思考停止のまま始めると、仕組みやリスクを理解しないまま不安だけが先行し、投資自体に苦手意識を持ってしまうリスクがあります。

ミニ株ってどんなもの?特徴とメリットを確認

そもそも、ミニ株とはどのような投資方法なのでしょうか?

仕組みや特徴、初心者に選ばれやすい理由をご紹介します。

ミニ株の基本|1株から投資できる仕組み

「単元未満株」と呼ばれ、証券会社によっては「S株(SBI証券)」「まめ株(マネックス証券)」などの名称で提供されています。

必要な資金が数百円から数千円程度と少なく、まとまったお金がなくても株式投資に参加できます。

また、少額から始められるため、1つの銘柄に偏らず複数の企業に投資しやすい点も魅力です。

ミニ株のメリット|少額で分散投資しやすい

1株から気になる銘柄を選べるため、有名企業や成長企業にも少額で投資できます。

例えばソニーや任天堂といった高額銘柄でも、1株単位なら数千円〜1万円程度で購入可能です。

また、複数の銘柄に分散しやすく、リスクを抑えながら投資の経験を積みたい人にもミニ株は適しています。

ミニ株をどうしても始めたい人へのアドバイス

デメリットを理解したうえで、それでもミニ株を始めたいと考える人もいるでしょう。

そんな方のために、ミニ株の賢い活用方法と失敗しないためのポイントをご紹介します。

長期・分散・積み立てを前提に、リスクを抑えて運用する

ミニ株で損失を避けるためには、長期、分散、積み立ての基本を押さえておくことが大事です。

頻繁に売買せず、数年単位で持ち続けることで価格変動の影響を受けにくくなる。

少額ずつ複数の銘柄に分けて購入すれば、1つの銘柄の値下がりリスクを補える。

毎月決まった金額でコツコツ買い続けることで、買うタイミングに悩まず投資習慣も定着しやすい。

値動きに一喜一憂せずに続ける運用法をとることで、リスクを抑えつつ精神的な負担も減らしていけます。

手数料が安い証券会社を選ぶ

ミニ株は少額で取引できる反面、手数料の割合が大きくなりやすいため、コストの軽い証券会社を選ぶことが重要です。

一方で、マネックス証券の「ワン株」は買付無料・売却時は0.55%(最低52円)。

三菱UFJ eスマート証券の「プチ株®」は買付・売却ともに0.55%(最低52円)といったように、会社によって差があります。

少額投資では、たった数十円の手数料でも利回りに与える影響が大きくなります。

継続していく前提であれば、あらかじめ各社の条件を確認しなるべくコストのかからない証券会社を選んでおくことがおすすめです。

代替案:ミニ株以外の少額投資

実はミニ株以外にも、少額で始められる投資手段はあります。

それぞれの特徴や仕組みを比較することで、自分にとって最適な投資法が見つかるかもしれません。

ここでは、代表的な3つの代替案を紹介します。

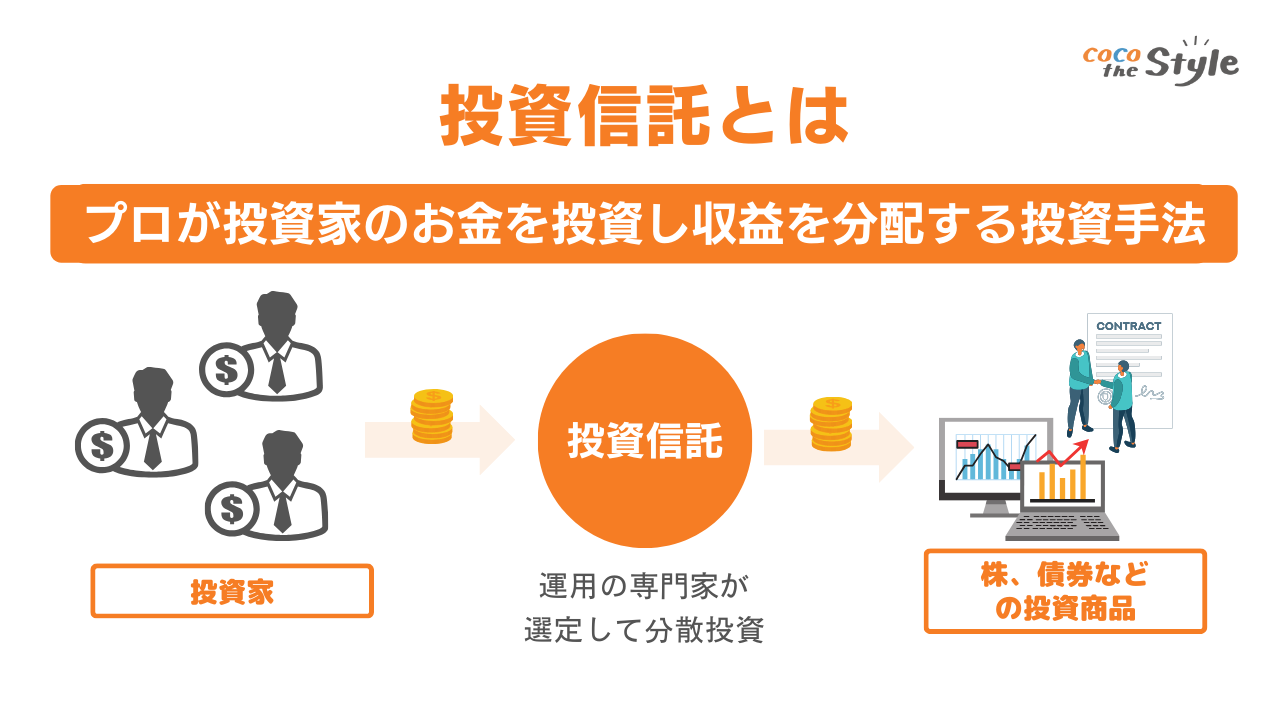

投資信託

投資信託は、複数の株式や債券などをまとめて運用する金融商品です。

100円から購入でき、プロが運用を担当するため初心者でも取り組みやすいのが特長です。

分散投資も自動で行われるため、ミニ株よりもリスクを抑えやすい選択肢と言えるでしょう。

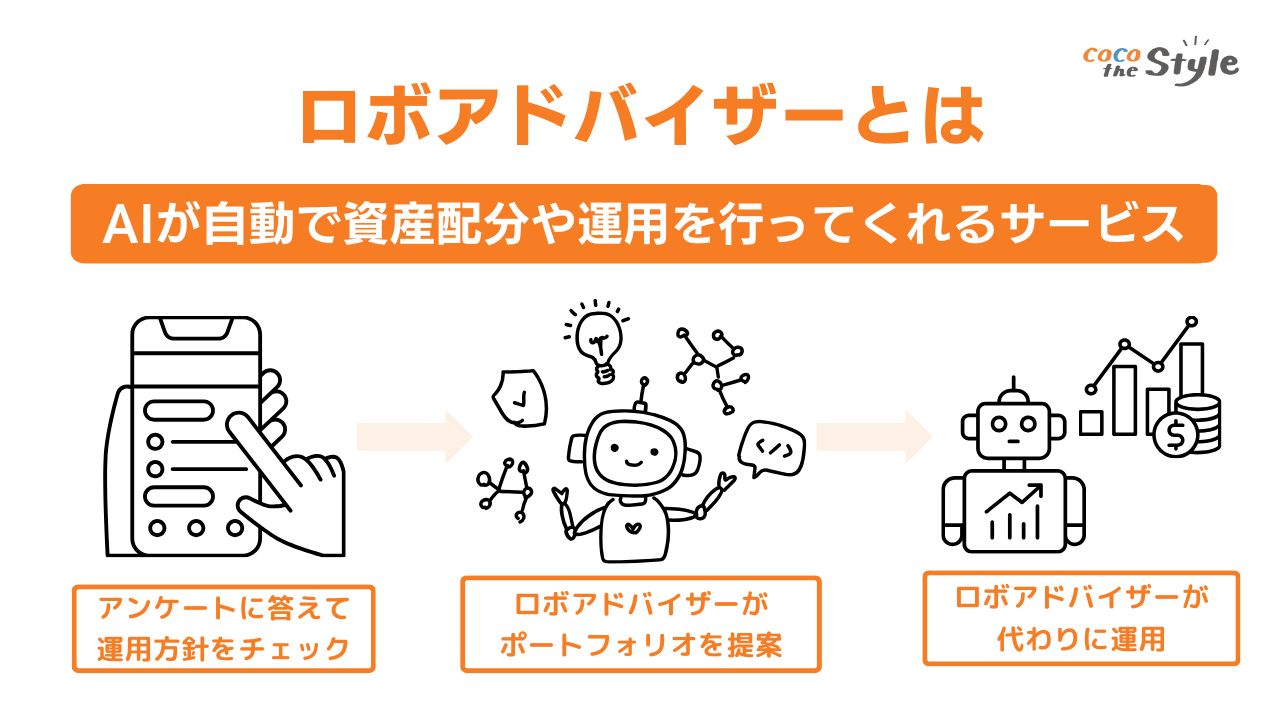

ロボアドバイザー

ロボアドバイザーは、AIが自動で資産配分や運用を行ってくれるサービスです。

質問に答えるだけで自分に合ったポートフォリオが提案され、運用の判断や手間はほとんどかかりません。

投資の知識に自信がない人や、時間をかけずに資産形成を始めたい人に向いています。

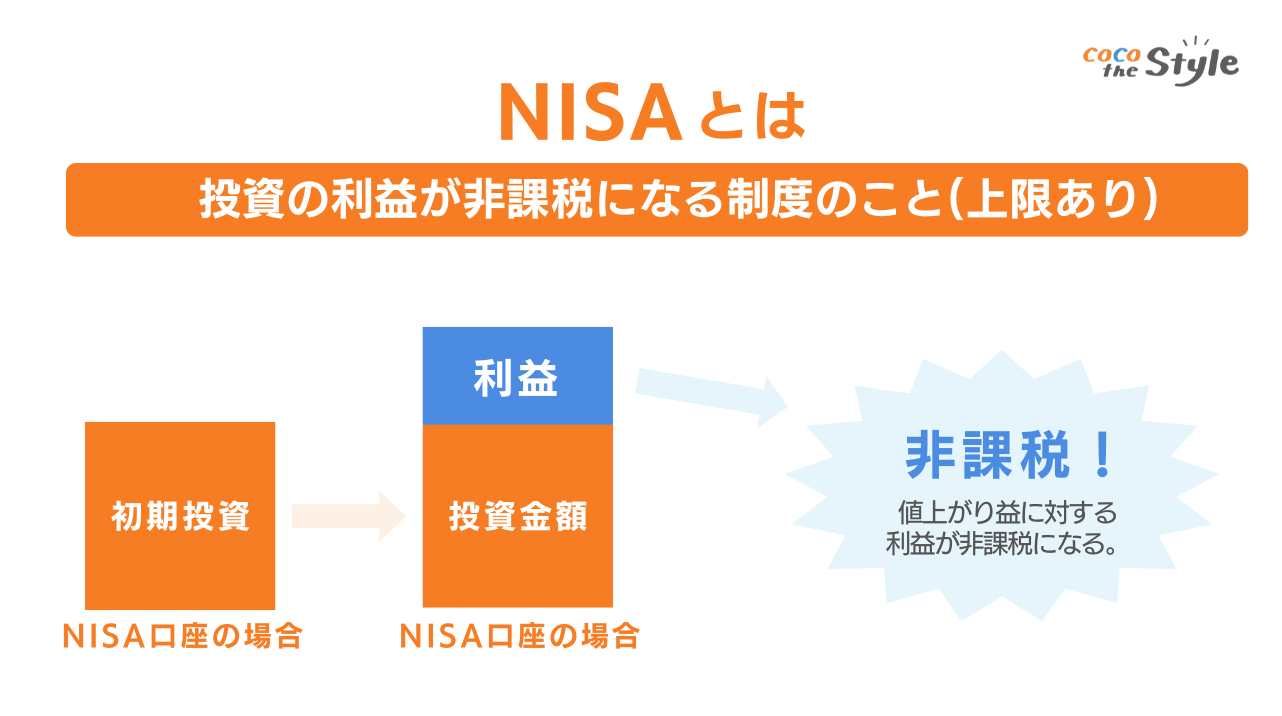

NISA

NISAは、一定額までの投資に対して利益が非課税になる制度です。

同じ少額投資でも、NISAを活用するかどうかで将来的に収益の差が大きくなることがあります。

ミニ株と比べる際は、非課税メリットがどのくらい活かせるかや、長期投資として続けやすいかどうかといった視点もあわせて検討してみてください。

まとめ|ミニ株は「万能」ではない。目的に合った投資選択を

ミニ株は、投資に慣れていない人でも始めやすい取引方法です。

ですが、すべての人に向いているとは限りません。

リアルタイムで売買できなかったり、価格を指定できなかったりといった不便さがあります。

そのため、「とりあえずやってみよう」で始めた結果、思ったように売買できず、不便さを感じるケースもあるでしょう。

手軽さだけで決めず、自分の投資目的や管理のしやすさに合っているかを一度立ち止まって考えてみてください。

そのうえで、ほかの少額投資とも比べながら、自分に合った方法を選んでいきましょう。