iDeCoの年末調整に間に合わないなら確定申告が必要

iDeCoの掛金は所得控除の対象です。

しかし、年末調整で申請しないと控除が適用されません。

申請を忘れると税負担が増える可能性があるため、別の方法で控除を受ける必要があります。

こちらでは、控除を申請しなかった場合の影響と、確定申告での対応方法を紹介します。

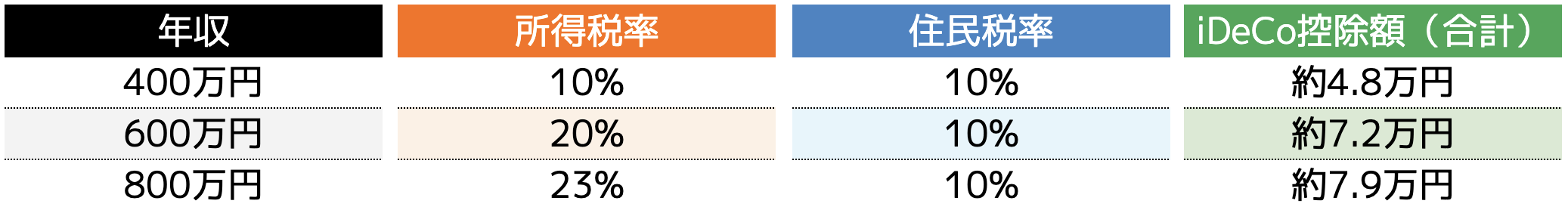

iDeCo控除なしだと税負担が増える

iDeCoの掛金は申請しなければ自動で控除されません。

そのため、課税所得が減らず、所得税・住民税の負担が増える可能性があります。

たとえば、年間24万円をiDeCoに拠出した場合の節税額をみてみましょう。

税率によって控除額は異なります。

控除を適用しないと、その分の節税メリットを失うことになります。

確定申告をすれば控除を受けられる

年末調整で申請し忘れても、確定申告をすればiDeCoの控除を適用できます。

会社員でも確定申告を行うことで、所得税の還付を受けられる可能性があります。

・iDeCoの掛金を所得控除として申請できる

・課税所得が減り、所得税・住民税の負担を軽減できる

・すでに源泉徴収された税金の一部が還付される可能性がある

控除額を確認したい場合は、iDeCo公式サイトのシミュレーターを活用すると便利です。

還付申告なら5年間遡って申請できる

還付申告とは、過去に適用し忘れた控除を、最大5年まで遡って申請できる制度です。

通常の確定申告とは異なり、期限が3月15日を過ぎていても申請可能です。

・2023年分→2028年12月31日まで

・2022年分→2027年12月31日まで

・2021年分→2026年12月31日まで

・申請対象の年を確認

・必要書類(控除証明書・源泉徴収票など)を準備

・通常の確定申告と同じ方法(e-Tax or 紙申請)で提出

還付申告を活用すれば、過去の申請漏れによる損失を防ぐことができます。

申請が間に合わなかった方は、できるだけ早めに手続きを進めましょう。

iDeCo年末調整が間に合わない場合の確定申告の手順

こちらでは、iDeCoの確定申告を進めるために、必要な書類や手続きの流れを紹介します。

確定申告に必要な書類

iDeCoの控除を申請するために、次の書類を準備しましょう。

・源泉徴収票(勤務先から取得)

・マイナンバーカード or 通知カード

・銀行口座情報(還付金の受取先)

これらの書類を揃えることで、確定申告の手続きがスムーズに進みます。

確定申告の提出方法

確定申告の提出方法には「紙での申請」と「e-Tax(オンライン申請)」の2種類があります。

紙で申請(郵送・窓口提出)

申告書を手書きで記入し、税務署へ提出する方法です。

手順は以下の通りです。

(2)必要書類(控除証明書・源泉徴収票など)を添えて税務署に郵送または窓口で提出する

(3)還付金が発生する場合、指定の銀行口座に振り込まれる

紙での申請は、オンライン手続きが苦手な方やマイナンバーカードを持っていない方に向いています。

e-Tax(オンライン申請)

国税庁のオンラインシステムを使って申告する方法です。

手順は以下の通りです。

(2)必要事項を入力し、申告データを送信する

(3)還付金が発生する場合、指定の口座へ振り込まれる

e-Taxを利用すれば、手続きが簡単になり、還付金の振込も早くなります。

還付金の振込時期の目安

確定申告でiDeCoの控除を申請すると、還付金が振り込まれるまでの期間が気になる方も多いでしょう。

申請方法によって還付のタイミングが異なります。

・確定申告(e-Tax):申請後3週間程度

・確定申告(紙申請):申請後1〜1.5月程度

参照|国税庁「税金の還付」

できるだけ早く還付金を受け取りたい場合は、e-Taxの利用がおすすめです。

確定申告の提出が遅れると、還付もその分時間がかかってしまいます。

そのため、手続きは早めに済ませましょう。

▼ 合わせて読みたい

iDeCo年末調整のための証明書はいつ届く?

確定申告に必要な「小規模企業共済等掛金払込証明書」は、毎年決まった時期に発行されます。

証明書が届くタイミングを把握しておくと、年末調整や確定申告の準備がスムーズになります。

こちらでは、証明書の発行時期と入手方法を紹介します。

証明書の発行時期と入手方法

iDeCoの掛金払込証明書は、加入者の掛金引落時期に応じて、以下のスケジュールで発行・発送されます。

・10月下旬~11月上旬

前年10月から当年9月までに掛金の引落がある方を対象に、証明書が発送されます。

ほとんどの加入者がこの時期に受け取ります。

・11月下旬~12月

10月に初回掛金の引落があった方や、前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した場合、追加で証明書が発行されます。

・1月下旬

11月または12月に初回掛金の引落があった方や、前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した場合、追加で証明書が発行されます。

証明書は登録された住所へ郵送されるため、住所変更がある場合は事前に手続きが必要です。

参照|SBI証券「iDeCo(個人型確定拠出年金)」

参照|楽天証券「確定拠出年金(iDeCo)」

証明書を紛失した場合の対応

iDeCoの掛金払込証明書を紛失しても、運営管理機関(金融機関)で再発行が可能です。

手続きや所要時間は取扱い先によって異なりますが、多くの場合、次の流れで対応しています。

(1)運営管理機関への連絡

まず、ご自身がiDeCoを契約している金融機関に連絡し、再発行の手続きを依頼します。

(2)再発行申請書の提出

金融機関から提供される「小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書」に必要事項を記入し、提出します。

(3)証明書の受け取り

申請後、証明書が登録住所に郵送されます。

再発行には通常2〜3週間ほどかかることが多いですが、金融機関によって異なります。

詳細は、ご自身の契約先の公式サイトでご確認ください。

来年からiDeCoの年末調整を確実にするための対策

今年は確定申告が必要になった方も、来年はスムーズに年末調整を行えるよう対策を立てましょう。

iDeCoの控除を確実に受けるためには、 証明書の管理とスケジュール調整が重要です。

こちらでは、来年の年末調整を円滑に進めるための具体的な方法を紹介します。

証明書を受け取ったらすぐに確認する

多くの方は10月下旬~11月上旬にiDeCoの掛金払込証明書を受け取ります。

証明書が届いたら、次の手順で対応しましょう。

(1)証明書の内容を確認する

- 記載ミスや金額の誤りがないかチェック

- 過去の証明書と比較し、掛金が正しく反映されているか確認

(2)提出期限を把握する

- 勤務先の年末調整の締切を確認する

- 提出期限が早い会社もあるため、余裕を持って準備する

(3)証明書を保管する

- 紛失すると再発行に時間がかかるため、決まった場所に保管する

- 紙の証明書をスマホで撮影しておくと安心(再発行時の確認などに役立つ)

証明書を適切に管理し、年末調整の締切に間に合うように準備を進めましょう。

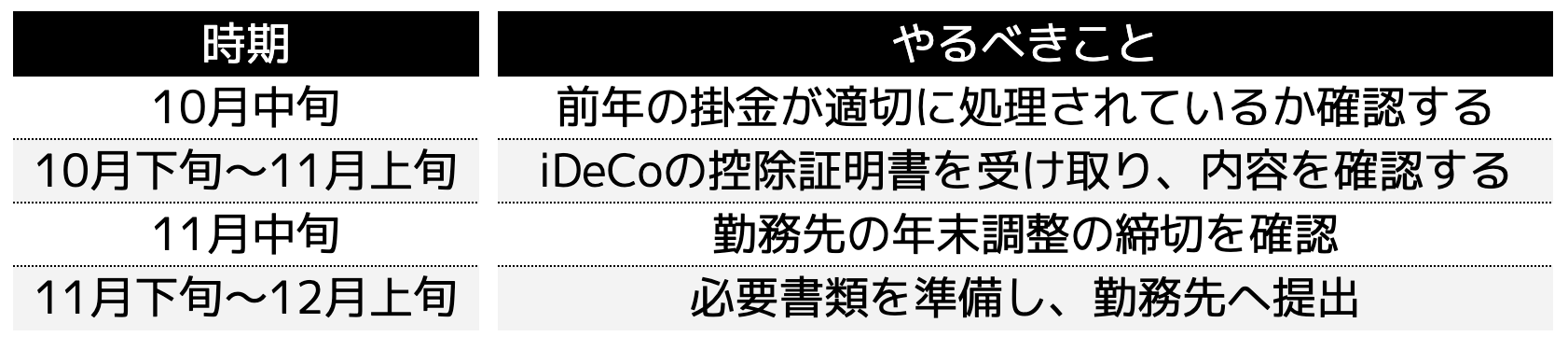

スケジュール管理を徹底する

年末調整でiDeCoの控除を適用するためには、 いつ・何をすればいいのか明確にしておくことが大切です。

以下のスケジュールに沿って、必要な手続きを進めましょう。

iDeCo以外の控除項目も併せて管理すると、年末調整を円滑に進められます。

たとえば、以下の控除がある場合は、証明書をまとめて整理しましょう。

・生命保険料控除証明書(10月頃に送付)

・地震保険料控除証明書(10月頃に送付)

証明書の受け取りから提出まで、忘れずにスケジュールを管理しましょう。

▼ 合わせて読みたい

まとめ

iDeCoの年末調整に間に合わなくても、確定申告をすれば控除を適用できます。

確定申告には控除証明書が必要で、毎年10月下旬〜11月上旬に発行されるため、届いたらすぐに確認しましょう。

確定申告の方法には紙申請とe-Tax があり、還付金を早く受け取るならe-Taxの利用がおすすめです。

来年はスケジュールを管理し、年末調整で確実に控除を適用しましょう。