会社に知られずiDeCoに加入する方法【2025年最新】

2024年12月から、iDeCoの申し込み時に「事業主証明書」の提出が不要になりました。

それにより、勤務先を経由せず、個人で手続きが可能となっています。

会社に知られるのを防ぐには、以下のポイントに気をつけましょう。

・「個人払込」を選択

給与天引きを選ぶと会社を通すため、知られるリスクがあります。

銀行口座からの自動引き落としに設定すると安全です。

・給与振込口座は使用しない

会社支給の口座を利用すると、経理担当者が気づく可能性があります。

・控除申請時の住民税処理に注意

控除申請を行う際は、住民税の普通徴収を選ぶと会社に通知されるリスクを防げます。

→「会社に知られたくない人がiDeCoを運用するポイント」の見出しで詳細を解説

このように、払込方法・申し込み手順を適切に選べば、会社に知られずにiDeCoを始められます。

iDeCoはどの金融機関で申し込むべき?商品選びのポイントも確認

iDeCoの申し込み先によって、手数料や運用商品の種類が変わります。

長期運用ではリターンに影響するため、慎重に選ぶことが重要です。

ここでは、iDeCoを始めるうえでの金融機関や運用商品の選び方を紹介します。

金融機関ごとの特徴の違い

iDeCoを取り扱う金融機関には、証券会社・銀行・保険会社などがあります。

制度の仕組みはどこも共通ですが、金融機関によって利用しやすさが異なります。

・手数料の安さ

ネット証券は安い、銀行・保険会社は高め

・サポートの手厚さ

銀行・保険会社は窓口対応あり

金融機関によって運用商品の種類は異なる場合があるため、申し込み前に選択肢を確認しておくことが大切です。

また、iDeCoは一度申し込むと、金融機関の変更が手間になります。

そのため、長期的に使いやすいかどうかも、加入前にしっかり考慮しておきましょう。

iDeCoの手数料が安い金融機関を選ぶ

iDeCoの運用では、次のような手数料が発生します。

・口座管理手数料

iDeCoの口座を維持するためにかかる費用

・運用管理費用

投資信託の信託報酬など

・移管手数料

他の金融機関に変更する際の費用

利益が減ってしまうため、手数料はできるだけ安い金融機関を選びましょう。

特に、ネット証券では口座管理手数料が無料のところが多く、コストを抑えながら運用できます。

一方の銀行や保険会社では、サポートは手厚いものの、手数料が高めに設定されていることが多いため、コストを優先する場合は慎重に比較しましょう。

運用商品選びのポイント

iDeCoの運用商品は、大きく分けて3つのタイプがあります。

・定期預金

元本保証型

安全だがリターンはほぼゼロ

・保険

年金保険型

元本確保があるが利回りは低め

・投資信託

リスクはあるが、長期運用ならリターンが期待できる

リスクを抑えたいなら定期預金や保険型商品、資産を増やしたいなら投資信託を選ぶのが一般的です。

特に、信託報酬(運用コスト)が低いインデックスファンドは、コストを抑えながら運用できるため、長期の資産形成に適しています。

自分のリスク許容度や運用期間を考慮し、適切なバランスで選ぶことが大切です。

▼ 合わせて読みたい

会社に知られたくない人がiDeCoを運用するポイント

iDeCoの申し込み後も、控除申請や税金の納付方法によっては、会社に知られる可能性があります。

しかし、適切な手続きを選べば、勤務先への通知を防ぎながら運用を続けられます。

こちらでは、確定申告と住民税の普通徴収を活用する方法を紹介します。

会社に知られないよう確定申告で控除申請をする

会社に知られずにiDeCoの控除を受けるなら、年末調整ではなく確定申告を活用しましょう。

iDeCoの掛金は全額所得控除の対象ですが、会社の年末調整を利用すると経理担当者に知られる可能性があります。

一方、確定申告を利用すれば会社を通さずに控除を受けられるため、勤務先への通知を防ぐことが可能です。

(1)iDeCoの年間掛金を確認

(2)税務署またはe-Taxで申告書を作成

(3)「小規模企業共済等掛金控除」に金額を記入し申請

確定申告の方法を押さえておけば、余計な心配をせずにiDeCoを活用できます。

住民税の普通徴収を選んで会社への通知を防ぐ

iDeCoに加入すると、住民税の税額が減るため、会社の給与担当者が気づく可能性があります。

特に、住民税を給与天引き(特別徴収)にしていると、税額の変化が会社に通知されることがあります。

このリスクを防ぐために、住民税の納付方法を「普通徴収」に変更することが有効です。

・確定申告の「住民税・事業税に関する事項」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択

・自治体によっては普通徴収が認められない場合があるため、事前に確認

普通徴収を選べば、住民税の納付書が自宅に届き、自分で納付する形になります。

これにより、税額の変化が会社に通知されるリスクを避けられます。

▼ 合わせて読みたい

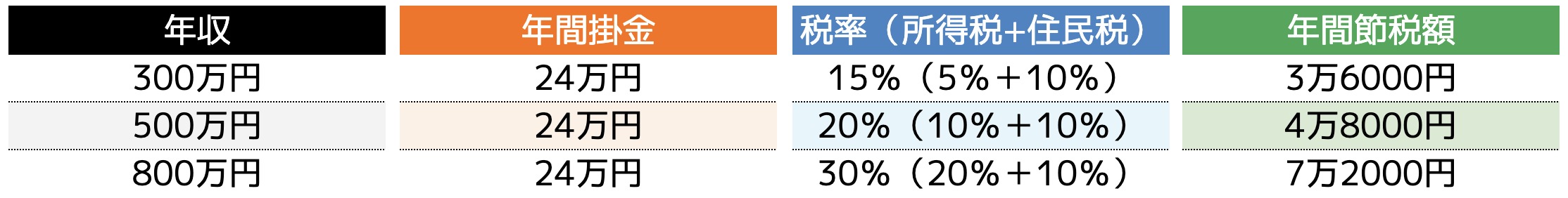

iDeCoの税控除の計算方法と節税効果

iDeCoに加入すると、掛金の全額が所得控除の対象となり、節税につながります。

どの程度の控除が受けられるかは、掛金の額や所得税・住民税の税率によって異なります。

iDeCoの節税額は、次の計算式で求められます。

掛金 × 所得税・住民税の税率=節税額

たとえば、年間掛金が24万円(毎月2万円)で、所得税・住民税の合計税率が20%の場合、節税額は次のようになります。

「24万円 × 20%=4万8000円(年間の節税額)」

実際の控除額は、年収や課税所得によって異なります。

以下の目安を参考にしてみてください。

●年収別の年間節税額(例)

※ 毎月2万円(年間24万円)を積み立てた場合

※ 課税所得による税率は一般的なケース

このように、課税所得が高い人ほど節税額も大きくなります。

具体的な減税額を知りたい場合は、iDeCo公式サイトのシミュレーションツールを活用して確認しましょう。

▼ 合わせて読みたい

iDeCo加入を会社に知られたくない人向けQ&A

Q.申し込み時に会社の情報を入力する必要はありますか?

iDeCoの申し込みフォームには、勤務先の名称や住所を記入する欄があります。

これは運営管理機関(証券会社や銀行)が内部管理のために使用するもので、会社へ通知されることはありません。

金融機関によっては、勤務先情報の記入を省略できる場合もあります。

Q.企業型DCがある会社でもiDeCoに加入できますか?

企業型DCに加入していても、 iDeCoへの加入は可能です。

ただし、企業型DCで「マッチング拠出」を利用している場合、iDeCoは併用できません。

また、企業型DCと確定給付年金(DB)を併用している場合、iDeCoの掛金上限が低くなる点にも注意が必要です。

Q.iDeCoの加入が会社にバレたら何か問題になりますか?

企業型DCが導入されていない会社では、iDeCoに加入しても特に問題はありません。

仮に会社に知られたとしても、不利益を受けることは基本的にありません。

ただし、企業型DCに加入している場合、会社の規約によってはiDeCoとの併用が制限されることがあります。

規約で明確に併用が認められている場合は問題ありませんが、明記されていない場合は、会社側に確認したほうが良いでしょう。

Q.iDeCoの掛金額は後から変更できますか?

iDeCoの掛金は、加入後も月5,000円以上、1,000円単位で変更可能です。

ただし、変更は年1回のみとなり、金融機関によって受付時期が異なります。

掛金の変更を希望する場合は、金融機関に申し込み、必要書類を提出することで手続きできます。

受付時期や詳細な手続きは金融機関ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。

▼ 合わせて読みたい

まとめ

iDeCoは、勤務先を通さずに手続きができます。

加入後も、確定申告や住民税の普通徴収を選べば、会社に知られずに運用を続けられます。

iDeCoは、選んだ金融機関や運用商品によって、手数料や将来のリターンが変わります。

特に、長期運用を前提とする場合は、低コストの商品を選ぶことが重要です。

iDeCoの制度を活用し、自分に合った方法で将来の資産形成を進めていきましょう。